2025年10月31日

中小企業が銀行融資を活用できる実践ガイド:融資額の目安からステージごとの活用方法まで詳しく解説!

中小企業にとって銀行融資とは?他の資金調達との違い

中小企業が銀行融資を活用する主な場面

銀行融資とVC・補助金・ビジネスローンの違い

融資額の平均や目安はいくら?

中小企業が銀行融資で直面する課題

なぜ中小企業は銀行融資を受けるのが難しいのか?

融資審査に時間がかかる理由と実態

担保や保証人が求められるケース

融資審査に通るための実践的なポイント

銀行が見る中小企業のチェック項目

保証協会を活用する際の流れと注意点

融資をスムーズに進めるための準備

創業・成長・安定期における銀行融資の使い方

創業期:保証協会付き融資や制度融資で資金を確保

成長期:設備投資や拡大に銀行融資を活用

安定期:プロパー融資で信用力を高める

銀行融資を受けた後に意識すべきこと

返済負担とキャッシュフロー管理のコツ

銀行との信頼関係を維持・強化する方法

銀行融資以外の選択肢と中小企業の資金戦略

銀行融資とファクタリング・助成金との組み合わせ方

RBF(レベニュー・ベースド・ファイナンシング)の特徴と使いどころ

銀行融資と他の手段を同時に使う戦略的アプローチ

まとめ

参考記事

銀行融資は中小企業にとって、頼りになる資金調達手段です。しかし実際に融資を検討し始めると疑問や不安が生じ、申し込みを見送ってしまう経営者も多いです。

銀行融資を活用しないことで、事業を伸ばすチャンスを見逃しているかもしれません。融資の仕組みを理解し、きちんと準備を整えれば、企業を成長させるための強力な武器となります。

この記事では中小企業が銀行融資を活用するうえで知っておきたい、実務に直結するテーマを、分かりやすく解説します。

この記事を読めば、中小企業が銀行融資を活用するためのポイントをつかめます。事業を成長させるためのきっかけとなれば幸いです。

中小企業にとって銀行融資とは?他の資金調達との違い

中小企業にとって、銀行融資はどのような役割を持っているのでしょうか。この記事ではまず、中小企業の立場から、

- 銀行融資を活用する主な場面

- 銀行融資とVC・補助金・ビジネスローンの違い

- 融資額の平均や目安

を解説します。

中小企業が銀行融資を活用する主な場面

銀行融資は、

- 事業成長に必要な投資

- 日々の資金繰り

- 一時的な資金不足のつなぎ

などの場面で力を発揮します。

まず、設備導入や人材採用、拠点の開設などの大きな投資を計画的に進めるためには、銀行融資が役立ちます。融資で資金調達して機会損失を防ぐことが可能です。

また、運転資金を安定させれば、売上が変動しても支払いを滞らせない体制を作れます。入金日と支払い日のズレを埋める「つなぎ資金」として融資を使えれば、経営が立ち行かなくなるリスクも抑えられます。

▶︎関連記事:スタートアップ向けの銀行融資については、別の記事でも解説しています。この記事を読んでから、さらに実務的なノウハウを学べば、理解を深めることが可能です。

銀行融資とVC・補助金・ビジネスローンの違い

中小企業が資金を調達するためには、銀行融資以外にも、VCからの出資やビジネスローン、補助金などの方法もあります。 それぞれの調達手段の違いを、表にまとめて紹介します。

| 資金調達手段 | メリット | デメリット | 向いている場面 |

|---|---|---|---|

| 銀行融資 | 比較的低い金利で調達できる。大口の資金調達や、長期にわたる返済にも対応 | 審査が厳しく時間もかかる。担保や保証人が必要な場合もある | 設備投資や拡大期の資金需要、安定した運転資金の確保 |

| VC(ベンチャーキャピタル) | 数千万〜億円単位の大規模な調達ができる。出資であれば返済は不要。成長支援策を受け、人脈を作れる可能性もある | 株式を渡すため、経営権が希薄化する | 急成長を狙うスタートアップやグロース期における大型投資 |

| 補助金 | 返済不要で実質的な負担はほとんどない。条件が合えば他の融資方法も同時に活用できる | 採択率が低く競争が激しい。入金まで半年以上時間がかかる場合もある | 研究開発や新規事業へ挑戦し、かつ資金に余裕があり中長期の視点で準備できる |

| ビジネスローン | 即日調達も可能で手続きが簡単 | 金利・手数料が高い。長期利用にはコストがかさむ | 短期的な運転資金不足への対応 |

他の方法と比べてみると、銀行融資は比較的低い金利で大口の資金を調達可能です。長期にわたって融資を受けられるのも強みです。ただしデメリットとして、他の手段と比べて審査は厳しく、時間もかかる点があげられます。

融資額の平均や目安はいくら?

中小企業が銀行から運転資金の融資を受ける場合、月商の2〜4倍程度が目安です (中小企業白書2022年度版)。金額でいえば、百万〜数百万円の規模となる場合が多いと考えられます。

中小企業庁が公開している「中小企業白書2022年度版」をもとにすると、業種ごとの借入金月商比率(月商に対してすべての借入金・社債を合計した額の比率)は次のようになります。

| 業種 | 借入金月商比率(倍) |

|---|---|

| 建設業 | 2.3 |

| 製造業 | 4.0 |

| 卸売業 | 2.1 |

| 小売業 | 2.8 |

| サービス業 | 4.2 |

注:2018年第1四半期〜2020年第1四半期における借入金月商比率を、業種ごとに平均した値を掲載。

引用:中小企業庁「中小企業白書 2022年度」の値をもとに筆者計算。

直近の借入金月商比率は、コロナ禍以前より高めの水準となっています(東京商工リサーチの調査による)。近年の借入金には、コロナ関連融資も含まれているためです。融資の目安となる借入金の大きさは、コロナ禍以前を基準にした方がよいでしょう。上の表における値も、コロナ禍より前のデータをもとに計算しています。

融資額の目安は、資金の用途によっても変わります。生産設備の導入や新店舗の開設といった投資目的であれば、先ほど説明した目安を超える場合が多いでしょう。設備投資によって増えると見込める売上をベースに、融資額を検討しましょう。

関連記事:スタートアップ企業が銀行から融資を受ける方法を、より詳しく知りたい方はこちらの記事もあわせてご覧ください!

中小企業が銀行融資で直面する課題

銀行融資は中小企業にとって大きな資金調達方法です。しかし実際に利用しようとすると、壁にぶつかる場面も多いです。

多くの中小企業が一度はぶつかる、以下にあげる課題について解説しましょう。

- なぜ中小企業は銀行融資を受けるのが難しいのか?

- 融資審査に時間がかかる理由と実態

- 担保や保証人が求められるケース

なぜ中小企業は銀行融資を受けるのが難しいのか?

創業から間がない時期や中小企業は、融資審査において不利になりやすいです。銀行は「返済できる確実性」を重視するためです。 そのため、実績が少ないと、過去の決算や収益に関する情報が足りておらず、信用力が低いと判断される傾向にあります。

季節ごとの売上の変動が大きい業種や、利益が安定していない企業も、返済計画が立てにくいと見られます。銀行自体がリスクを避ける傾向にあるため、保証協会付き融資や制度融資を活用できるか、検討してみるとよいでしょう。

▶︎関連記事:保証協会付き融資や制度融資とは何か、通常の銀行融資とどう違うかを知りたい方は、こちらの記事もご覧ください!

融資審査に時間がかかる理由と実態

銀行融資の審査には数週間から数か月かかるため、スピード感を求める中小企業には大きな負担となります。

審査に時間を要するのは、銀行が企業の財務状況や信用情報を細かくチェックするためです。過去の決算書や税務書類だけでなく、将来の事業・資金計画に至るまで、幅広く確認されます。

保証協会付き融資や制度融資を利用するときは、銀行だけでなく、保証協会や国の審査も必要となります。チェックの工程が増えるため、審査時間がさらに伸びやすいです。

書類の不備や修正依頼があれば、やり取りが増えてさらに遅れてしまいます。提出書類のチェックは念入りに行いましょう。

担保や保証人が求められるケース

銀行からの融資では、担保や保証人を付けることが条件となる場合も多いです。

例えば、設備投資に用いる資金を借り入れる際に、不動産や機械を担保とするよう銀行から求められるケースがあります。

また、法人が融資を受けるときには、代表者の個人保証を条件とするケースも多いです。万が一返済が滞った場合には、経営者個人にも責任を負わせる仕組みです。最近では政府と金融機関により、できる限り代表者保証を外す取り組みが進められています。

一方で、担保や保証人を付けることで、金利を下げてもらえるなどのメリットもあります。 銀行融資を受ける際には、担保・保証人の必要性を認識し、どこまでリスクを取れるかを判断しましょう。

▶︎関連記事:銀行融資のメリットやデメリットをより詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください!

融資審査に通るための実践的なポイント

融資審査をスムーズに進めるには、銀行が重んじるポイントを理解し、準備を整えることが欠かせません。 ここでは、下の3つの視点からポイントを整理します。

- 銀行が見る中小企業のチェック項目

- 保証協会を活用するときの流れと注意点

- 融資をスムーズに進めるための準備

銀行が見る中小企業のチェック項目

銀行が「確実に返済できる企業がどうか」を判断するために、

- 財務状況は健全か?

- 経営者は信用がおけそうか?

- 事業計画は実現できる可能性が高いか?

を主にチェックします。

過去3期分の決算書や納税証明書などがきちんと整っているか、最初にチェックされます。これらの書類をもとに、財務状況に問題がないかを細かく確かめます。

経営者本人の信用情報、例えば住宅ローンやカードローンの延滞がないかも確認されます。これは企業の返済能力と経営者の信頼性が直結すると見られるためです。

今後の事業計画が、現実的かつ収益性が高いものかどうかも重要です。事業計画書だからといって、根拠のない内容を並べないようにしましょう。数字でしっかりと裏付けられている計画であれば、銀行にとって安心材料になります。

保証協会を活用する際の流れと注意点

信用保証協会を活用すれば、中小企業でも銀行融資を受けやすくなります。 信用保証協会が融資の契約に加わることで、万が一返済が滞っても、銀行が貸し付けた資金を受け取れる仕組みです。

保証協会付き融資を利用する場合、まずは銀行に相談しましょう。その内容をもとに銀行が保証協会に審査を依頼します。銀行だけでなく、保証協会による審査も必要になるため、融資が決まるまでに時間を要する点に注意してください。

保証協会付き融資は、借入額に応じて、その0.3〜2.2%の保証料を支払う必要があります (東京信用保証協会の場合)。ただし、保証料は各都道府県の保証協会ごとに少しずつ異なります。保証料の支払いも含めた返済コストがいくらになるかも、あらかじめ確認しておきましょう。

融資をスムーズに進めるための準備

銀行融資の審査や手続きをスムーズに進めるためには、念入りな準備が欠かせません。

まず必要なのは、決算書・確定申告書・事業計画書など、重要な資料をきちんと作り上げることです。 書類が誤りなく作られており、数字や事業内容が根拠をもとにきちんと説明されていれば、銀行担当者の不安を減らせます。

経営者自身が

- なぜ資金が必要なのか

- どのように返済を進める予定か

を丁寧に説明できるのも重要です。 面談で分かりやすく話せるかどうかも審査に影響します。書類を準備しながら、説明ができるよう練習しておきましょう。

融資を検討する際には、複数の銀行に相談し、条件を比べるのもおすすめです。 他の銀行とも相談していると伝われば、金利や返済期間などの条件を改善できるケースがあります。

創業・成長・安定期における銀行融資の使い方

銀行融資には、企業の成長ステージごとに適した活用方法があります。

ここでは、創業期・成長期・安定期の3つに分けて、具体的にどのように融資を使い分けるべきかを解説しましょう。

創業期:保証協会付き融資や制度融資で資金を確保

創業期は、保証協会付き融資や制度融資を利用するのが現実的です。

創業したばかりの企業は実績が乏しく、銀行単独による融資の審査には通りにくい傾向にあります。 保証協会や自治体の制度を活用すれば、融資を受けやすくすることが可能です。

自己資金をある程度用意できると、審査にかなり通過しやすくなります。経営者もリスクを取って事業に挑戦していると見なされるためです。必要となる金額の2〜3割ほどを自己資金とするのが目安になります。

融資を順調にスタートさせ、創業直後から銀行と信頼関係を築けると、次の成長期の資金調達もスムーズになります。

成長期:設備投資や拡大に銀行融資を活用

成長期の企業は、銀行融資を積極的に活用することで、事業拡大のスピードを加速できます。

具体的な資金の使いみちとしては、

- 生産能力の向上に必要な設備の導入

- 新規拠点の立ち上げ

- 事業拡大を目的とした人材採用

など、大規模な投資に資金を充てるケースが多く見られます。

この段階の企業は、すでに利益が出ているケースが多く、プロパー融資(保証協会を介さない銀行独自の融資)に挑戦しやすくなります。プロパー融資を受けられれば保証料などの借入コストを減らし、追加融資の道も広がります。

ただし、成長期の融資は借入れが増え、返済額も大きくなりがちです。創業期以上に、投資によるリターンや返済計画を、根拠をもって説明できるようにしておく必要があります。

安定期:プロパー融資で信用力を高める

安定期に入った企業は、大きくなった売上と利益を背景に、さらなる資金調達が可能になります。長期的な経営戦略にもとづいた大型投資やM&Aも、選択肢に入ってくるでしょう。

プロパー融資を活用することで、銀行との信頼関係をさらに深められます。 信用力をつけられれば、条件を改善できたり、追加融資も受けやすくなったりします。

複数の金融機関と取引を持つのも重要な取り組みです。多額の資金を調達しやすくなり、より望ましい条件で融資を受けられる環境も整えられます。安定期の融資は、単に資金を確保するだけでなく、企業の信用力を高める手段としても位置づけられます。

▶︎関連記事:スタートアップ向けの創業融資を活用すれば、事業を立ち上げた直後でも資金調達がさらにスムーズになります。詳しくはこちらの記事もご覧ください!

▶︎関連記事:銀行融資にはプロパー融資や保証協会付き融資など、いくつかの種類があります。これらの種類を知っておきたい方はこちらの記事もお読みください!

銀行融資を受けた後に意識すべきこと

銀行融資はゴールではなく、あくまで事業を成長させるためのスタート地点です。融資を受けた資金の使い方や銀行との関係次第で、企業が成長できるかどうかは大きく変わります。

銀行融資を受けた後に意識すべき、3つのポイントは以下のとおりです。

- 返済負担とキャッシュフロー管理のコツ

- 銀行との信頼関係を維持・強化する方法

- 今後の融資や条件改善につなげるアフターフォロー

返済負担とキャッシュフロー管理のコツ

融資を受ける際は、返済計画を余裕を持って立てることが重要です。

返済シミュレーションを作成するときは、理想的な売上をもとに借入金額を決めてしまいがちです。しかし、売上が落ち込んだ場合でも、無理なく返済できる余地を残しておく必要があります。

融資を受けたら、資金繰り表をもとにキャッシュフローを定期的に見直しましょう。 契約から入金までのラグが長い事業は、特に注意が必要です。返済日直前に焦らないよう、余剰資金をある程度確保できると安心です。

銀行との信頼関係を維持・強化する方法

銀行との関係も、お金を借りたら終わりではありません。融資を受けた後こそ、信頼を積み重ね続けるのが肝心です。

信頼関係を作り上げるうえで有効なのは、定期的な業績報告です。決算書だけでなく事業計画書・報告書などを作成し、こまめに状況を伝えるようにしましょう。

経営改善の努力を積極的にアピールするのも重要です。コスト削減の取り組みや新規事業の進展を伝えることで、前向きな経営姿勢を評価してもらえます。

小口の融資や短期の借入れで実績を作れると、信頼構築につながります。返済をきちんと重ねることで、銀行から「この企業は信用できる」と認識されやすくなるため、おすすめの方法です。

銀行融資以外の選択肢と中小企業の資金戦略

中小企業にとって、銀行融資は大きな資金源です。しかし状況によっては、他の調達手段を組み合わせれば、より柔軟な資金繰りを実現できます。

銀行融資以外に資金を調達できる手段や戦略として、次の3点を解説しましょう。

- 銀行融資とファクタリング・助成金の組み合わせ方

- RBF(レベニュー・ベースド・ファイナンシング)の特徴と使いどころ

- 銀行融資と他の手段を同時に使う戦略的アプローチ

銀行融資とファクタリング・助成金との組み合わせ方

ファクタリングとは、企業が保有する売掛金を専門業者に買い取ってもらい、すぐに現金化する仕組みです。銀行融資とファクタリングを組み合わせれば、足元でのキャッシュフローを調整しつつ、長期的な資金調達も実現できます。

例えば、

- 銀行融資によって設備投資に必要な資金を準備しつつ

- 売掛金の入金待ちによるキャッシュフローの悪化はファクタリングで改善する

といった形で、より柔軟な資金調達を実現可能です。

助成金とは、国や自治体などから交付される資金で、返済が不要な支援金です。 新規事業の立ち上げや雇用促進など目的ごとに制度があります。助成金と銀行融資を同時に活用しても、返済コストを最低限にして必要な資金を確保できます。

例えば、助成金を申請しても、受け取りは計画にもとづく支出の後になる場合が多いです。そこで、助成金の受け取りが決まった際に、融資返済や資金繰りの相談を銀行にしておくとよいでしょう。 銀行にとっても、返済原資が確保できる見込みと映るため、審査にプラスとなる傾向にあります。

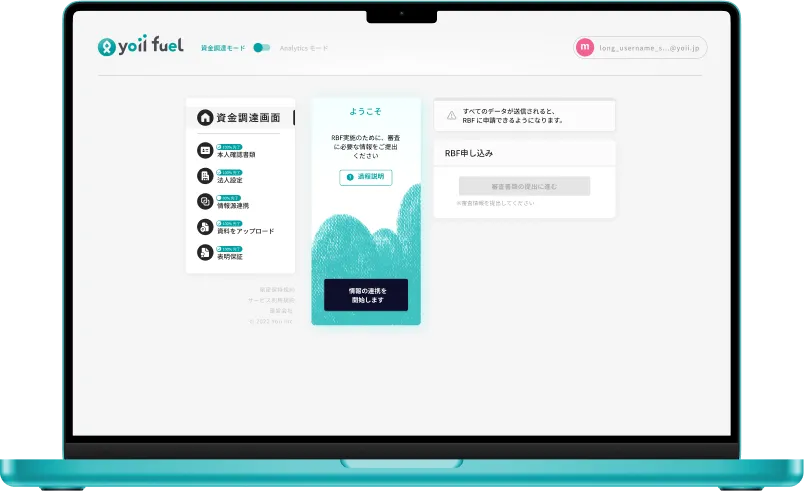

RBF(レベニュー・ベースド・ファイナンシング)の特徴と使いどころ

RBF(レベニュー・ベースド・ファイナンシング)とは、将来の売上予測をもとに資金を調達できる制度です。 定期的な売上が見込める事業との相性がよく、SaaSやECなどの分野で、成長を加速させたい企業を中心に利用されています。

担保や保証人が不要で、スピーディに資金を確保できるのが大きな特徴です。 最短で4営業日で必要資金を受け取れます。一方で、銀行融資に比べると手数料率はやや高い傾向にあり、資金調達のコストも大きくなりがちな点に注意しましょう。

銀行融資と他の手段を同時に使う戦略的アプローチ

銀行融資と他の手段を同時に使いこなすことで、スピードと安定性を兼ね備えた資金調達が可能です。

例えば予期しない資金需要が生じたときには、RBFやファクタリングを活用し、スピード重視でキャッシュを確保します。一方で、設備投資に資金が必要で、長期的に返済していく計画を立てたいなら銀行融資を使うのがおすすめです。 多額の融資が必要であっても、長期にわたり資金を確保できます。

上で述べた方法を活かせば、事業を成長させるためにより多くの選択肢が選べるとともに、予想できなかった資金需要にも対応しやすくなります。

まとめ

中小企業にとって銀行融資は、成長と安定を支えるための資金調達手段です。

ただし銀行融資には、審査のハードルや所要時間、担保・保証人の必要性といった課題も存在します。そのため、企業の成長ステージに応じて融資をどう活用するか、そして他の資金調達手段とどう組み合わせるかが鍵になります。

- 創業期は、保証協会付きや制度融資を中心に、信頼関係を築く

- 成長期は、設備投資や拡大のために銀行融資を積極的に活用する

- 安定期は、プロパー融資で信用力を高め、追加融資や条件の改善を狙う

- ファクタリング・助成金・RBFなどを同時に活用し、資金戦略の幅を広げる

さらに、融資を受けた後も資金計画とキャッシュフロー管理を徹底し、銀行との関係を深めましょう。将来の資金調達をより有利に進められる環境ができあがります。

この記事でも紹介したとおり、RBFは銀行融資と組み合わせて活用すれば、事業の安定性と成長を両立できます。RBFと銀行融資の利用方法や、RBFの仕組みについてご質問・ご相談があれば、お気軽にお声かけください!

参考記事

中小企業庁「中小企業白書 2022年度版」

東京商工リサーチ「企業の借入金 月商の5.1カ月分に微減 減少幅は鈍化、金利上昇の影響に注目」

東京信用保証協会「保証料率表」

※免責事項

当記事に掲載されている情報は、株式会社Yoiiの独自の調査によるものであり、内容の正確性には、法令解釈や各サービスのウェブページと実態的な内容が異なる場合など不正確な記載等を含む場合があります。情報が不正確である、あるいは誤植があること等により生じたいかなる損害を含んで、当サイトに含まれる情報もしくは内容を利用することに伴う直接・間接的に生じた損失等に対し、弊社は何ら責任を負いません。当サイト内に設定されたリンク先と弊社は、一切関係がありません。そのため、外部サイトの場合、その外部サイトの内容について、弊社はその責任を擁しません。

デットでもエクイティでもない新たな資金調達手段でSaaS企業を支援

Yoiiでは、このRBFの考えを基にしたSaaSやD2Cなどのスタートアップ企業に成長を加速するための独自のアルゴリズムを用いた未来査定型資金調達プラットフォーム「Yoii Fuel」を運営しています。

「Yoii Fuel」を用いると、申請に保証や担保は不要・株式の希薄化を防ぐだけでなく、会計・決済システムと連携すれば、より簡単にかつスピーディー(最短6営業日)に調達可能です。

Yoii Newsletterへ登録いただくと、Yoii Blogの最新記事やイベント案内などをお届けします。

その他の記事

RBFやスタートアップの資金調達に関するトレンドを発信しています。

Yoii Newsletter

RBFやファイナンスに関するトレンドや解説をお伝えしています。ぜひ、ご登録ください。