2025年10月10日

インフレで増える生産コストを値上げでカバーできるか?データから読み解く価格転嫁の現状と課題

インフレ時代に「価格転嫁・値上げができない」企業の現状

インフレと円安がもたらすコスト上昇の実態

なぜ価格転嫁・値上げが進まないのか?

値上げできないために失われる利益の深刻さ

競合企業との比較で見える価格戦略の差

日銀のサービス価格指数から読み解く値上げの動向

企業向けサービス価格指数は3年間で10%ポイント上昇

BtoB取引において価格転嫁が進む背景

取引先との交渉で見える値上げの実態

帝国データバンクの調査に見る「価格転嫁の実態」

調査で明らかになった価格転嫁率の低さ

業種別に見る転嫁の進み具合と停滞している分野

転嫁が進まない企業が抱える具体的な課題

インフレでも強いビジネスモデルの特徴

原材料価格に依存しない収益構造

サブスクリプションや継続的な課金モデルの強み

ブランドや顧客信頼度を高める戦略

まとめ

株式会社Yoiiについて

参考記事

「インフレで生産コストが上がっているのに、値上げに踏み切れない。」

こうした悩みを多くの経営者や財務担当者が抱えています。原材料費や人件費の上昇により、企業を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。一方で、顧客・取引先離れを恐れて価格転嫁に踏み切れない企業も少なくありません。

しかし、値上げを避け続けると、かえって深刻な経営リスクが生じてしまうおそれがあります。

この記事では、日本銀行や帝国データバンクが公表している最新データをもとに、企業の価格転嫁の実態や課題を解説します。増えたコストを価格に転嫁できる企業とそうでない企業に分かれている様子が見えてきます。

インフレが進む中でも、安定した収益を確保できる事業の特徴についても紹介します。ビジネスモデルやブランド力、顧客からの満足度を改善していくことが、インフレに負けない企業をつくるためのポイントです。

インフレ時代に「価格転嫁・値上げができない」企業の現状

インフレと円安により、原材料やエネルギーの調達コストは大幅に上昇しています。しかし顧客離れを恐れる企業は価格改定を先送りし、収益を削る結果となっています。中小企業は交渉力が弱く、価格転嫁が進まない傾向が顕著です。

コストの価格転嫁に悩む企業の現状を見てみましょう。

インフレと円安がもたらすコスト上昇の実態

近年の物価上昇は、企業の原材料費やエネルギー費用を大きく押し上げています。鉄鋼や樹脂などの資材、さらには物流コストまで高騰し、さまざまな業種で経営を直撃しています。

加えて、円安の進行により輸入コストも増加しています。輸入にたよる製造業や小売業では、為替の影響が利益をさらに圧迫する要因となっています。

このような状況では、費用が増えた分を販売価格に転嫁しなければ収益を維持できません。しかし、かなりの企業がコスト上昇を価格に転嫁できず、経営に悩んでいる現状があります。

なぜ価格転嫁・値上げが進まないのか?

値上げが進まない大きな理由は、顧客離れへの懸念です。特にBtoCビジネスでは、価格の変化に対して敏感に反応する顧客が多く、わずかな値上げでも需要が減るリスクがあります。

日本の取引慣行では下請け構造が残り、発注元が価格交渉の主導権を握るケースも多いです。いわゆる下流工程に位置する中小企業は立場が弱く、コスト上昇分を価格に上乗せするのが難しい現実があります。

値上げできないために失われる利益の深刻さ

価格を据え置いたままでは、同じように商品を売り続けても、コスト上昇分だけ利益が圧縮されてしまいます。

例えば、年率3%でインフレが続く経済を考えてみましょう。今年5月〜8月にかけて、日本におけるインフレ率が2.7%〜3.5%でした(前年同月比で見た消費者物価指数の上昇率)。現在のインフレが今後も同じように続く状況を想定していることになります。高市早苗氏が自民党総裁に決まり、インフレ傾向が続くと見込まれているため、3%の物価上昇は標準的なシナリオであると考えます。

日本における物価上昇に合わせて3%の値上げを毎年実施すると、10年間の売上合計は、現在の売上のおよそ11.46倍の金額となります。値上げを見送った場合、10年間にわたる総売上は、現在の売上を10倍した額です。

差をとると、値上げできないことで失われる売上は、現在の売上のおよそ146%分にのぼります。現在の売上が1億円の事業とすると、毎年3%の値上げができないと、10年間に1億4,600万円以上の収入を取り逃すことになります。 年率のインフレ率は小さな値に感じられても、長い目で見ると大きな機会損失につながる問題です。

値上げによる価格転嫁ができないと、従業員の給与引き上げや、新規事業への投資などが難しくなります。成長性がある事業を展開できず、魅力的な雇用環境を整えられなければ、優秀な人材が流出し競争力の低下につながるおそれもあるのです。

競合企業との比較で見える価格戦略の差

同じようにインフレが進みコストがかさむ環境でも、値上げに成功した企業は利益を確保できている傾向にあります。

値上げがうまくいっている企業の共通点は、

- 価格を小刻みにかつ計画的に上げていく

- 値上げに伴うメリットを提示している

- 商品の価値をきちんと訴求している

といった3つの取り組みを徹底していることです。

一方、価格の据え置きを続けた企業は、一時的には顧客を維持できても、経営状態は苦しくなってしまうケースも多いです。

短期的な顧客離れをおそれて価格改定を遅らせるほど、後から巻き返そうとして大きなコストが発生します。業界全体の価格動向を見ながら、値上げのタイミングを図っていくことが重要です。

日銀のサービス価格指数から読み解く値上げの動向

企業がコスト上昇を受けて値上げをしているか知るために、日本銀行が公開しているデータが役に立ちます。日本銀行の「企業向けサービス価格指数」を見ながら、値上げの動向を探ってみましょう。

企業向けサービス価格指数は3年間で10%ポイント上昇

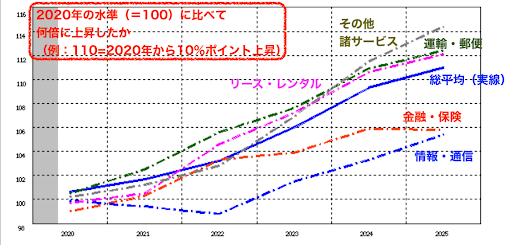

引用:日本銀行 長期時系列データサイト(注釈は筆者による)

「企業向けサービス価格指数」は、企業間で取引されるサービスに関して、価格の変化をデータにまとめたデータです。2020年の価格水準を100として、どれだけ値上がり(値下がり)したかを数値で表します。

業種ごとにサービス価格指数の動きをまとめたのが上にあげた図です。総平均(青の実線)を見ると、2025年の値は110を超えています。企業間で取引されるサービスは、5年間で10%ポイント以上値上がりしたと分かります。

業種ごとに見ると、全般的にはいずれの分野でも値上がりしている一方で、インフレが進むペースにはやや差があることも分かります。特に、運輸、リース・レンタル、その他諸サービスは、12〜14%ポイントの値上がりです。その他諸サービスには、労働者派遣などが含まれており、強いインフレの一因になっていると考えられます。

情報・通信は一見すると、値上がりが弱いように見えます。しかし2022年と比較すると、3年間で8%ポイント程度の値上がりとなっています。他業種と同様に値上げが進んでいると考えるのが適切でしょう。

企業間で取引されるサービスの価格は全般的に上昇しています。こうしたサービスを必要とする企業から見れば、インフレによるコスト増に苦しんでいると解釈できます。一方で、企業向けサービスを提供している事業者は、値上げに踏み切っていると判断することも可能です。

BtoB取引において価格転嫁が進む背景

BtoB取引で価格転嫁が進む背景として、

- 値上げの根拠を明確に示している

- 契約ベースで見直しの機会をつくっている

ことがあげられます。

原材料費や人件費、物流・エネルギーにかかるコストを示し、値上げの必要性を納得してもらう取り組みが欠かせません。費用が増えている根拠として、さまざまな経済データや、社内データが活用されています。

多くの企業では、定期的に価格を調整できる契約をスタンダードとする動きもあります。年単位で契約を見直したり、スライド条項(指数連動方式)を組み込むなどの例があげられます。

政府や公的機関も、適切な値上げが行われるよう環境を整えています。**2026年1月から取適法(下請法から名称変更)が改正され、委託業者に対して一方的に代金を決めることが禁止されます。**法律に反している行為が見られる場合は、管轄省庁からの指導・助言等もできる制度になりました。

上で紹介した企業の取り組みや法改正などを通じて、値上げ交渉を支える環境が少しずつ整ってきました。業界全体で価格転嫁への理解が深まっていくものと考えられます。

取引先との交渉で見える値上げの実態

大企業が主導する取引の場合、定められた手順にもとづく定期的な更新と認識されれば、値上げが受け入れられると考えられます。

根拠となる資料はおおよそフォーマットが決まっており、意思決定プロセスも明確になっているケースが多いです。

一方、中小企業同士で取引を進める場合、お互いの資金繰りへ配慮する必要があります。値上げによって、取引相手の収益に与える影響を慎重に見極めなければなりません。経営者や担当者はより現場に近い場合が多く、より丁寧な合意形成が求められます。

中小企業へ向けた交渉においては、相手方の負担感をできる限り抑えつつ、価格の変化に慣れてもらうアプローチが必要です。 少しずつ価格を変更する、サービスに含まれる内容を柔軟に見直すなどの取り組みが考えられます。

帝国データバンクの調査に見る「価格転嫁の実態」

日本国内の企業はインフレによるコスト増加に直面していることを紹介しました。しかし実際には、商品の価格を値上げできている企業と、できていない企業が存在しています。

ここでは、帝国データバンクの調査をもとに、価格転嫁の実態をより詳しく見てみましょう。

調査で明らかになった価格転嫁率の低さ

帝国データバンクが2025年7月に実施した「価格転嫁に関する実態調査」によると、「価格転嫁率」は39.4%で、前回調査(2025年2月実施)から1.2%ポイント低下しました。 2年半ぶりに4割を下回り、メディアでも話題になっています。

価格転嫁率とは、それぞれの選択肢の中央値に回答者数をかけた値を合計し、全回答者数で割った数値です。例えば、次のような回答結果が得られたとします。

- 「8割以上転嫁できた」と回答した企業が1社→90%価格に転嫁したとみなす

- 「2割未満転嫁できた」と回答した企業が1社→10%価格に転嫁したとみなす

この場合、価格転嫁率は

となり、「価格転嫁率は50%」です。あくまで平均的にどれだけ価格転嫁できたかを表す指標であり、企業ごとに値付け行動は大きく異なる点には注意が必要です。

コスト上昇による負担増について、「多少なりとも転嫁できている」と答えた企業は73.7%でした。一方で、「全く転嫁できない」の回答が12.5%あり、転嫁に苦しんでいる組織も少なくありません。

業種別に見る転嫁の進み具合と停滞している分野

業種別に見ると、価格転嫁の実態がより詳しく分かってきます。

業種ごとに価格転嫁率を見てみると、飲食店(32.3%)や、旅館・ホテル(24.9%)、運輸・倉庫(28.8%)などは数値が低い傾向です。 特に消費者に近い業種では、価格転嫁が進みづらいと言えそうです。

一方で建設・製造業や卸売業は、40〜50%台の価格転嫁率で、比較的高めの値です。それでも多くの業種では50%を割り込んでおり、値上げが少しずつ難しくなっている状況を表しています。

価格転嫁率を比べても、業種間で転嫁がどの程度なされているかは大きく異なる状況です。

転嫁が進まない企業が抱える具体的な課題

帝国データバンクの調査では、企業からの声もまとめられています。これらの意見を見ると、価格転嫁が進まない企業は、いくつかの課題を抱えている現状が見えてきます。

第一に、取引先との関係や業界構造のために、価格交渉が難しい状況があります。 特に、下請け構造が強い業界では、発注元の大企業に対して中小企業の交渉力が弱くなりがちです。コスト上昇分の値上げを要求しても、受け入れてもらえない場合が多くなります。

第二に、値上げに理解を得るための情報発信ができていない可能性があります。 多くの企業は「価格転嫁をしたい」という気持ちを持っています。しかしそのためには、なぜコストが上昇しているか、どれだけ値上げが必要かを、顧客や取引先に分かりやすく説明せねばなりません。

こうした値上げ交渉をリードしようとしても、人材やノウハウが足りていないのも課題です。 特に中小企業では従業員が少なく、営業担当者が価格交渉の経験に乏しいケースも見られます。こうした状況では、適切な交渉のタイミングや準備に取り組めず、価格転嫁に苦労する結果になってしまうのです。

インフレでも強いビジネスモデルの特徴

インフレが進む環境でも、安定して収益をあげられるビジネスモデルには、以下のような特徴を持っている場合が多いです。

- 原材料価格に依存しない収益構造

- サブスクリプションや継続的な課金モデル

- ブランドや顧客信頼度を高める戦略

それぞれの特徴を、詳しく解説しましょう。

原材料価格に依存しない収益構造

インフレの影響を受けにくい事業は、原材料価格の変化に左右されない収益構造を持っています。

知的財産やサービスを主体とするビジネスは、物理的な原材料を大量に必要としないため、コスト上昇の影響を最小限に抑えられます。 例えば、ソフトウェア開発会社やコンサルティング企業では、主要なコストが人件費です。資源・資材価格が上がっても直接的な影響をあまり受けません。

データやソフトウェアを活用した収益モデルは、一度開発した製品を追加コストなしで多くの顧客に提供できる強みがあります。 クラウドやSaaSなどのサービスは、規模の経済を活かして安定した収益を確保できます。

製造業であっても、原材料に依存しない収益源を育てれば、インフレの影響を受けづらくすることが可能です。アフターサービスやメンテナンス契約、ライセンス提供などが例としてあげられます。

サブスクリプションや継続的な課金モデルの強み

サブスクリプションなど、継続的に課金できるモデルは、インフレ下でも収益を安定させられる戦略として注目されています。 定期的な収益が確保でき資金繰りの予測が立てやすく、コスト上昇に対応しやすい財務体質をつくりあげることが可能です。

一般的な単発での販売モデルでは、値上げを実施する際、顧客に大きな負担をかけてしまうリスクがありました。しかしサブスクリプションであれば、より小刻みな値上げが可能です。例えば、Netflixは毎年のように価格改定を繰り返しており、少しずつ値上げしている戦略をとっていると言えます。

顧客との契約が長期にわたることで、解約されづらくなるのもメリットです。サービスを継続的に提供できれば、顧客との関係が深まります。価格だけでなく、サービスの価値や信頼を重視した取引ができるようになります。

ただし、近年の研究では、サブスクリプションにもリスクが存在することが指摘されています。Oded Koenigsberg (2023) による論考では、サブスクリプションの顧客に対して、高い品質のコンテンツを提供し続ける難しさが指摘されています。 商品が満足される水準でなくなった瞬間、顧客離れが一気に起きてしまうリスクもあるのです。

ブランドや顧客信頼度を高める戦略

強いブランドを持ち、顧客からの信頼を獲得している企業は、価格決定力を保ちやすい傾向にあります。インフレが進む経済においても、価格転嫁をスムーズに進められるでしょう。

ブランド価値や消費者からの信頼感をつくりあげるマーケティング戦略により、単なる価格競争から抜け出し、高い付加価値による差別化を実現できます。Appleが提供するiPhoneは、同等の機能を持つ他社製品と比べると高い価格で販売されているのが分かりやすい例です。高価にもかかわらず強いブランド力を持っており、顧客が値上げを受け入れる傾向があります。

まとめ

インフレが進む経済において、値上げを避け続けるのは、長い目で見るとリスクのある選択です。 コスト上昇分を価格に転嫁できないと、収益構造が徐々に悪化し、競争力の低下や事業成長をさまたげる要因となってしまいます。

リスクを恐れて行動を起こさないことで、より大きな経営リスクを生み出していないかを検討する必要があります。

値上げを提案すると、顧客・取引先が離れてしまうおそれもあります。しかし、価格転嫁の成功・失敗事例を分析し、念入りに準備を進めながら、値上げできる事業体制を構築していくことが重要です。

株式会社Yoiiについて

株式会社Yoiiは、RBF(レベニューベースドファイナンシング)という新たな資金調達の方法を提供しています。

RBFは、将来の売上予測をもとに資金を調達できるサービスです。 株式発行や融資などといった伝統的な資金調達手段とは異なる、新しい選択肢を提供し、多くの企業から喜びの声をいただいています。

新たな取り組みにチャレンジする上で、事業戦略や資金調達など、経営者は日々悩ましい問題に囲まれています。しかし、こうした課題に取り組むために必要な情報はなかなか見つかりません。 何を考えどう取り組んでよいかが分からず、苦しんでいる企業も多いと感じています。

株式会社Yoiiは、経営戦略や資金調達に関する情報を発信し、学び合える環境づくりに貢献していきます。 たくさんの人が新たなビジネスに挑戦し、成長できる社会を一緒につくりあげられれば、これほど嬉しいことはありません。

参考記事

中小企業庁「下請取引適正化、価格交渉・価格転嫁、官公需対策」

帝国データバンク「価格転嫁に関する実態調査(2025年7月)」

Jacques Bughin (2022) “Rising inflation: why a subscription business model may support value”

※免責事項

当記事に掲載されている情報は、株式会社Yoiiの独自の調査によるものであり、内容の正確性には、法令解釈や各サービスのウェブページと実態的な内容が異なる場合など不正確な記載等を含む場合があります。情報が不正確である、あるいは誤植があること等により生じたいかなる損害を含んで、当サイトに含まれる情報もしくは内容を利用することに伴う直接・間接的に生じた損失等に対し、弊社は何ら責任を負いません。当サイト内に設定されたリンク先と弊社は、一切関係がありません。そのため、外部サイトの場合、その外部サイトの内容について、弊社はその責任を擁しません。

デットでもエクイティでもない新たな資金調達手段でSaaS企業を支援

Yoiiでは、このRBFの考えを基にしたSaaSやD2Cなどのスタートアップ企業に成長を加速するための独自のアルゴリズムを用いた未来査定型資金調達プラットフォーム「Yoii Fuel」を運営しています。

「Yoii Fuel」を用いると、申請に保証や担保は不要・株式の希薄化を防ぐだけでなく、会計・決済システムと連携すれば、より簡単にかつスピーディー(最短6営業日)に調達可能です。

Yoii Newsletterへ登録いただくと、Yoii Blogの最新記事やイベント案内などをお届けします。

その他の記事

RBFやスタートアップの資金調達に関するトレンドを発信しています。

Yoii Newsletter

RBFやファイナンスに関するトレンドや解説をお伝えしています。ぜひ、ご登録ください。