2024年02月01日

資金調達成功の要!エクイティストーリーの設計方法

エクイティストーリーについて

概要

資金調達のためにエクイティストーリーが必要な理由

資本政策との違い

エクイティストーリー設計の流れ

1.事業ドメインについて説明する

2.自社の事業内容について説明する

3.資金調達について説明する

エクイティストーリー設計時のポイント

1.事業ドメインの魅力を伝える

2.投資家視点で必要な情報を伝える

3.実現可能なストーリーを作る

4.事業計画の根拠を説明する

エクイティストーリーの事例

1.株式会社スマートショッピング

2.キャディ株式会社

資金調達を検討しているスタートアップの経営者の方であれば、「エクイティストーリー」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。この記事では、スタートアップがエクイティファイナンスを実施する際に非常に重要な役目を果たす「エクイティストーリー」について解説いたします。

この記事のサマリ

- エクイティストーリーとは投資家に向けて会社の特徴・成長戦略・企業価値増大の道筋について説明をするストーリーのことであり、資金調達やIPO時の株価にも影響する重要な要素である

- エクイティストーリーは、投資家目線で知りたい情報を記載し説明することが重要である

- エクイティストーリーに決まった形式はないが、伝えるべきポイントは定石として押さえる必要があり、「事業の魅力」と「実現可能性」をバランスよく考慮したうえで構築することが必要となる

エクイティストーリーについて

概要

エクイティストーリーとは、会社の特徴・成長戦略・企業価値増大の道筋についてまとめたものです。エクイティでの資金調達を実施する際に、調達完了後の資金使途や事業戦略、成長戦略を投資家に説明するものにもなります。

エクイティでの資金調達(=エクイティファイナンス)の詳細については下記の記事も参考にしてください。

エクイティファイナンスの概要やスタートアップ向けの調達手法の解説

エクイティストーリーはステージを問わず資金調達の各タイミングで必要になるものですが、本記事では特にシード・アーリーステージのスタートアップ向けにエクイティストーリー設計の流れとポイントを解説します。ミドル・レイターステージなど、IPOが近い場合にはそれを踏まえたエクイティストーリーの設計が必要になってきます。

資金調達のためにエクイティストーリーが必要な理由

投資家は「投資のプロ」ではありますが、その企業の情報を詳しく知っているわけではありません。事業の内容や収益化の仕組み、市場におけるその企業の優位性などを投資家にわかりやすく伝えるためにエクイティストーリーが必要になります。

多くの投資家は、エクイティストーリーへの納得感を持って投資を決めるものです。

蓋然性のあるエクイティストーリーの提示と、そのストーリーどおりの実績を積み上げることがスタートアップ企業の対外的な信頼へとつながり、次回ラウンドでの資金調達や、IPO時の株価の決定にも影響してくると言えます。

資本政策との違い

エクイティストーリーも資本政策も資金調達という目的は同じですが、策定内容が異なります。資金調達のためにはどちらも策定する必要があります。

エクイティストーリーは市場や事業について説明するのに対し、資本政策はファイナンス(株価、株式、運転資金など)について方針を策定するものです。それを通じて自社にとっての最適な資金調達方法や調達額、株式の配分含めた経営権のバランスを検討します。

資本政策の詳細については、下記の記事も参考にしてください。

資本政策の概要 〜資金調達のために設計すべきポイントを解説〜

エクイティストーリー設計の流れ

エクイティストーリーに決まった形式はないものの、盛り込むべき内容については定石とも言えるポイントが存在します。

経済産業省が公開している資料「スタートアップの成長に向けたファイナンスに関するガイダンス」には、東京証券取引所のグロース市場で開示が求められる項目が記載されています。

※出典:「経済産業省・スタートアップの成長に向けたファイナンスに関するガイダンス」より

なお、シード・アーリーステージのスタートアップにおいては、事業そのものについて検討・検証している状態であることも多いため、必ずしも上記の図の全項目が網羅されている必要はありません。

投資家が特に注目する「ビジネスモデル」「市場環境」「競争力」の項目をしっかりと記載すると良いでしょう。

スタートアップが納得感のあるエクイティストーリーを作るには、下記のように3つのパートに分けて設計していくのがおすすめです。

1.事業ドメインについて説明する

【含めるべき内容】

- 業界や顧客が抱える課題

- 市場規模

まずは自社がなぜその事業を始めるに至ったか、また事業として成長可能性があることを投資家に理解してもらう必要があります。市場規模については定量的に、必要ならば図やグラフを用いて視覚的にもわかりやすい資料にできると良いでしょう。

2.自社の事業内容について説明する

【含めるべき内容】

- ビジネスモデル

- 他社に比べての優位性

- 利用者数、導入社数

- 組織体制

- 事業計画

製品・サービスの内容や特徴、収益化の仕組み、独自性を伝え、投資家から事業の内容をすぐ理解してもらえる説明にする必要があります。

利用者数、導入社数、現在の組織体制など、事実に即した情報も含めておくと良いでしょう。事業計画については「実現可能性」を重視して組み立てる必要があります(詳細は後述します)。

3.資金調達について説明する

【含めるべき内容】

- 資本政策表

- 調達金額の用途の内訳

- 必要な調達金額

- 次の資金調達までのマイルストーン

「なぜその資金が必要なのか?」を、投資家に納得してもらえるよう明確に説明できることが求められます。透明かつ詳細な情報を提供し、信頼関係の構築に努めましょう。

エクイティストーリー設計時のポイント

エクイティストーリーの構築では、経営者が主要メンバーとディスカッションを行い目標達成のための大筋のシナリオを組み立て、細部を詰めていくのがオーソドックスな流れです。ビジョンやミッションの構築、事業戦略の仮説と検証、成長ストーリーのロードマップなど、議論を重ねていきながら、社内外で納得のいくものを作成していきます。

最終的には経営者自身が成長ストーリーを明確にイメージできていて、それを起承転結の流れで描けなければなりません。

このセクションではエクイティストーリーを設計するときに押さえておきたいポイントを解説します。

1.事業ドメインの魅力を伝える

スタートアップの場合、まだ市場が認知・形成されていないことがあるため、まずは業界構造やそこで発生しているイシューなど事業ドメインについて投資家に理解してもらう必要があります。

事業ドメインの説明の中で市場のポテンシャルを述べるために、TAM1、SAM2、SOM*3などの定量指標を使って説明すると良いでしょう。

また事業によっては、同ドメインやビジネスモデルにおける海外市場での成長事例を引用して日本でのポテンシャルを説明するのも有効です。

説明できるのであれば業界内でのシェアをどれくらい獲得できているのかも、投資家から重視されるポイントになります。「◯◯部門」などのように狭い範囲でも良いので、1位になった実績があれば積極的に紹介すると良いでしょう。

*1 TAM…Total Addressable Marketの略。獲得可能な最大市場規模

*2 SAM…Serviceable Available Marketの略。TAMのうち、実際に顧客としてアプローチできるターゲット層

*3 SOM…Serviceable Obtainable Marketの略。事業が実際にアプローチできる顧客の市場規模。TAM・SAMと比較して最も現実的な指標であり、そのまま売上目標として扱われることもある

2.投資家視点で必要な情報を伝える

投資家はサービスを導入する企業ではないので、そのサービスが解決する課題について、必ずしも解像度が高いわけではありません。また、シード・アーリーステージのスタートアップのサービスについて「今後も変化しうる・ピボットする可能性のあるもの」という視点も持っています。

そのため、現時点のサービスの詳細についても、課題の背景は何か、なぜそのサービス(解決策)に至ったのか、といった課題への解像度の高さやその思考プロセスについても説明できると、より説得力が増します。また、実際に目標を達成する力があり投資する価値があると判断してもらうためにも、今までどのように実績を積み上げてきたのか、事業計画に対する現時点での事業進捗や達成状況、経営メンバーの経歴と構成、といったその根拠となるような情報も提示できると良いでしょう。

3.実現可能なストーリーを作る

資金調達のために魅力的なエクイティストーリーを作りたくなりますが、実現性の低い夢物語や事業計画を語り、計画が未達に終わってしまった場合、後のラウンドで投資家からの評価が厳しくなります。たとえ一時的に資金調達に成功したとしても、結果的に企業価値の低下を招くことにもなりかねません。エクイティストーリーは「事業の魅力」と「実現可能性」をバランスよく考慮したうえで構築することが必要です。

無理があり未達になる可能性が高い収益計画になっていないか、成長の余地のある計画になっているか、客観的な視点から冷静に見極めることが重要です。

エクイティストーリーの構築に必要な観点

※出典:「経済産業省・スタートアップの成長に向けたファイナンスに関するガイダンス」より

4.事業計画の根拠を説明する

目標だけではなく、その目標を達成できる根拠を説明することで、投資家が納得し、投資してもらいやすくなります。

たとえば「◯年後に売上◯◯円を目指す」という事業計画を提示する際に、「毎月の導入数が◯件、単価が◯◯円なので、同じペースで推移すれば◯◯円を達成できる」など、現状の具体的な数字を情報として盛り込むことで、描かれたエクイティストーリーによりリアリティが加わります。

エクイティストーリーの事例

エクイティストーリーを一般公開しているアーリーステージのスタートアップは少ないものの、事業の魅力や事業計画などはwebサイトやカルチャーデックなどにも記載されていることがあり、エクイティストーリーを作る上でのヒントにすることができます。以下では参考になるカルチャーデックの事例をご紹介します。

1.株式会社スマートショッピング

「日々のモノの流れを超スマートに」することを目指し、IoT重量計を使った在庫管理・発注自動化を実現するSaaS型のDXソリューションを提供している株式会社スマートショッピングのカルチャーデック*では、自社サービスの成長性が具体的な数値とともに語られており、今後のさらなる成長を十分に予見できるような内容になっています。

※出典:「SmartShopping CultureDeck」より

※2024年1月23日時点

このスライドは、

- 導入社数が右肩上がりであり、1,200社もある

- 有名な大企業も導入している

という情報が視覚的にもわかりやすく提示されている好例です。

*カルチャーデック…企業や組織の文化や価値観を表現したものであり、従業員が組織の文化を共有し、行動指針や方針を理解するためのツール。社内の共通理解の促進のほか、投資家にとっては企業価値を判断する要素の一つにもなりうる。

2.キャディ株式会社

「モノづくり」の現場におけるサプライチェーンの各工程(図面解析、原価計算、受発注管理、在庫/物流管理など)を最適化・デジタル化するシステムを提供しているキャディ株式会社のカルチャーデックでは、同社が事業を展開する製造業の市場規模などが定量的に説明されています。

※出典:CADDi 会社紹介・採用説明資料より

※2024年1月23日時点

さらに続くスライドでは製造業界の課題を説明しており、この事業ドメインに取り組む価値が理解しやすい構成となっています。

※出典:CADDi 会社紹介・採用説明資料より

※2024年1月23日時点

今回は「エクイティストーリー」の重要性と設計の流れ・ポイントについて説明しました。エクイティストーリーはエクイティファイナンスによる資金調達の際に必要になるものですが、デットファイナンスでも事業の説明に用いられます。

デットファイナンスについては、以下の関連記事をご覧ください。

デットファイナンスの概要やスタートアップ向けの調達手法の解説

「2023年 ベンチャー・スタートアップ向けデットファイナンスマップ」を公開します

また、最近ではレベニュー・ベースド・ファイナンシング(RBF)という新しい資金調達の手法もあります。簡単に説明すると、過去の売上データから将来の売上を予測し、将来の売上の一部を利用して資金調達するという手法です。

RBFについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

5分でわかる「レベニュー・ベースド・ファイナンシング(RBF)」デットでもエクイティでもない新たな資金調達手段

※免責事項

当記事に掲載されている情報は、株式会社Yoiiの独自の調査によるものであり、内容の正確性には、法令解釈や各サービスのウェブページと実態的な内容が異なる場合など不正確な記載等を含む場合があります。情報が不正確である、あるいは誤植があること等により生じたいかなる損害を含んで、当サイトに含まれる情報もしくは内容を利用することに伴う直接・間接的に生じた損失等に対し、弊社は何ら責任を負いません。当サイト内に設定されたリンク先と弊社は、一切関係がありません。そのため、外部サイトの場合、その外部サイトの内容について、弊社はその責任を擁しません。

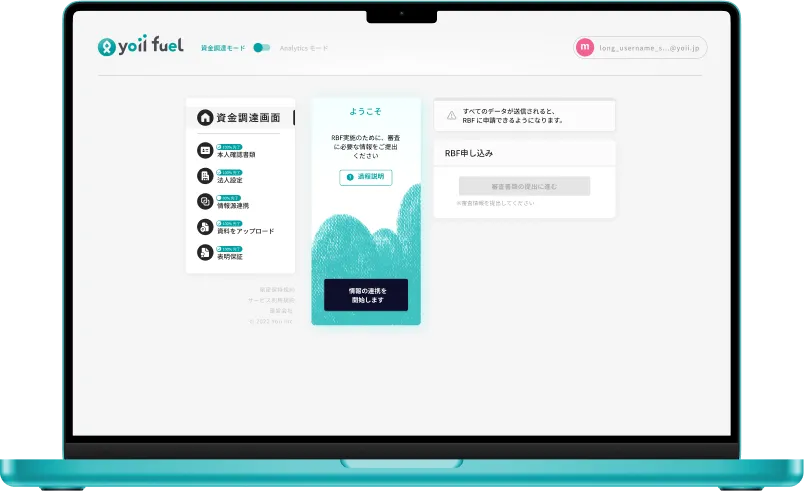

デットでもエクイティでもない新たな資金調達手段でSaaS企業を支援

Yoiiでは、このRBFの考えを基にしたSaaSやD2Cなどのスタートアップ企業に成長を加速するための独自のアルゴリズムを用いた未来査定型資金調達プラットフォーム「Yoii Fuel」を運営しています。

「Yoii Fuel」を用いると、申請に保証や担保は不要・株式の希薄化を防ぐだけでなく、会計・決済システムと連携すれば、より簡単にかつスピーディー(最短6営業日)に調達可能です。

Yoii Newsletterへ登録いただくと、Yoii Blogの最新記事やイベント案内などをお届けします。

その他の記事

RBFやスタートアップの資金調達に関するトレンドを発信しています。

Yoii Newsletter

RBFやファイナンスに関するトレンドや解説をお伝えしています。ぜひ、ご登録ください。