2025年09月05日

利上げによってVCへの出資が低調になるのはなぜ?バリュエーションの理論から出資者の意思決定を分析する

世界的な金利上昇がスタートアップ資金調達に与える影響

米国のVCファンドレイズ動向

日本のVCファンドレイズ動向

AI分野とその他分野で資金調達は二極化

金利上昇によって出資のインセンティブが低下する理由

【理由1】リスクフリー金利の上昇で株主資本コストが増大

【理由2】利上げによって負債コストが増加

【理由3】代替資産の利回りが上昇しVCへの出資が魅力的でなくなる

【理由4】バリュエーションの低下によるIPO・M&Aへの悪影響

利上げ局面で資金調達を成功させる戦略とは

投資家をひきつける条件の設計が必要

金利上昇局面でも資金調達を実現できる企業の成功要因

Yoii株式会社について

付録:DCF法でのバリュエーションをもとに4つの理由を整理する

参考資料

米国では、スタートアップへの投資は活況にもかかわらず、VCの資金集めは困難になっています。米国における利上げ政策によって、VCへの出資が鈍くなっているのが要因のひとつと報じられています。

日本では米国より金利の水準は低いものの、今後利上げが実行されることで、VCの資金調達にさらなる影響が生じるおそれも否定できません。

この記事では、金利上昇によって出資者の意思決定がどう変化するかを、バリュエーション理論をもとに分析します。利上げが事業価値にどのような仕組みで影響を与え、出資を鈍らせてしまうのか、考え方のエッセンスを簡潔に解説します。

出資するかをどう決めるのか、資金調達する側が知っておくのは重要です。資金の需給がタイトになっても、投資主体の興味をひきつけられる提案ができれば、資金提供を受けられるチャンスが増えます。

世界的な金利上昇がスタートアップ資金調達に与える影響

世界的な金利上昇によって、バリュエーションが低下し、VCの資金調達も低調な傾向にあります。

この記事ではまず、以下に挙げる点を整理して解説します。

- 米国・日本におけるVCファンドレイズの動向

- AI分野とその他分野での二極化

米国のVCファンドレイズ動向

米国ではスタートアップ向け投資への勢いとVCの資金調達とで、それぞれの様相がはっきり分かれています。

2025年上期におけるスタートアップの資金調達額は1,628億ドルで、前年と比べて75.6%増加しました。VC活動のピークとなった2021年の同時期以降で、最高の記録となりました。スタートアップ調達額の64.1%をAI分野が占めています。

一方で、VCによるファンドの資金調達は266億ドルにとどまりました。金額は前年比で33.7%減となり、件数も238と少なくなりました。資金調達を終える期間の中央値は12.6か月(2024年)から15.3か月に伸びており、資金を集め切るまでに時間がかかっています。

背景には、LPの資金提供に対する慎重な姿勢があります。近年は投資の出口となるIPOやM&Aも低調であることも主な理由です。一方でIPOやM&Aは持ち直しの兆しがあります。今年後半に出口が改善する様子が見られれば、VCにとっては追い風になるでしょう。

日本のVCファンドレイズ動向

日本でも、スタートアップへの投資は底堅い一方でファンドの資金集めは鈍化と、米国と似たような傾向が見てとれます。

2024年における国内スタートアップ向けの調達総額は7,793億円と前年比(同時期の集計値)で3%ほど増加し、取引規模は持ち直しました。一方で、2024年に新しく組成されたファンドは112本、総額3,870億円にとどまっています。ファンドの平均規模も61億円へ縮小しました。

日本の場合は、資金の出し手は金融機関や事業会社が中心で、大学や年金基金など、長期的な視点で大規模な資金提供をするプレイヤーが少ないのが実態です。その結果、平均ファンド規模は米欧より小さい構造となっています。

スタートアップ向け投資減速の背景には、欧米の金利上昇を起点としたバリュエーション調整や、資金提供側と受け取り側の目線が一致せず資金調達の先送りがあると議論されています。

日本では2024年3月にゼロ金利政策を終えて利上げを実施しました。2025年8月に米国FRB(連邦準備制度理事会)で開催されたシンポジウムでは、日本銀行の植田総裁が「今後も賃上げ圧力がかかる見込み」と語りました。賃上げに伴う物価上昇を抑えるために、さらに利上げするとの予想が広まっています。利上げが実現すれば、今まで以上に出資は慎重に判断されるでしょう。

AI分野とその他分野で資金調達は二極化

さまざまなメディアで、VCの資金調達が低調であると報じられる一方で、そうした雰囲気は感じられないという声も耳にします。

人によって印象が大きく異なるのは、分野間での雰囲気の違いが主な要因と考えられます。現在、投資資金の多くはAIなど特定の分野に集まっており、その他分野では選別がより厳しくなっていると考えられます。

2025年上期の米国では、投資額の64%がAI関連で占められました。世界全体で見ても、2025年1Qの資金のおよそ半分がAIに向かい、しかも少数の大型案件に資金提供がかたよる傾向にあります。

一方で、案件数は伸びず、特にシードやアーリーのステージに対しては資金が入りにくい流れです。

もちろん、AI以外の分野でも資金調達ができないわけではありません。ただしその場合は、将来の大きな顧客価値や、資本効率の高い使いみちなどを分かりやすく示せるかがポイントと言えます。

金利上昇によって出資のインセンティブが低下する理由

金利が上がると投資家の目線がどう変わるか、4つの理由で説明できます。4つの仕組みは,次のようにまとめることが可能です。

- リスクフリー金利の上昇で株主資本コストが増大

- 負債コストの増加

- 代替資産の利回り上昇でVCの相対的な魅力度が低下

- バリュエーションの低下がIPO・M&Aに波及

出資側が資金提供に消極的になりがちなそれぞれの理由を、より詳しく見ていきましょう。

また、これら4つの理由は、DCF法によるバリュエーションの理論を考えると、仕組みをスッキリと整理できます。

背景にある考え方を、この記事の最後に付録として紹介しています

ので、興味をお持ちの方はあわせてお読みください。

【理由1】リスクフリー金利の上昇で株主資本コストが増大

リスクフリー金利とは、国債などの安全資産にかかる利回りのことです。金利が上昇して、国債などのリターンが上がるほど、投資対象となる企業が将来生むキャッシュフローを小さく評価されます。

投資から生まれる将来のキャッシュフローは、投資家へのリターンの源泉です。しかしリスクフリー金利が高いと、投資せずに安全資産を購入しても、より多くの収益が得られます。

そのため、金利が上がると、将来のキャッシュフロー(ひいてはリターン)に対する評価を引き下げてしまうわけです。

株主からより大きなリターンを求められると言う意味で、リスクフリー金利の上昇は株主資本コストの増加を通じて、将来キャッシュフローの割引率を高くする(より大きく割り引く)と表現します。

【理由2】利上げによって負債コストが増加

金利が上がるほど、融資や社債で資金調達する際のコストは大きくなります。金利はお金を借りて使うための費用とも考えられ、上がるほど毎月の利息の支払いが重くなります。

これまでと同じように借入を通じて資金を調達し事業を進めるにしても、金利が高まると負債コストが大きくなります。将来のキャッシュフローが変わらず生み出されていても、リターンに対する投資家のバリュエーションは低下してしまうのです。

【理由3】代替資産の利回りが上昇しVCへの出資が魅力的でなくなる

利上げによって、安全資産や上場株の利回りが上がるほど、LPはそちらに資金を振り向けやすくなります。債券の利回りが上がれば、低いリスクでも目標の収益に届きやすくなるためです。

その結果出資者は、投資先に求める「リスクに対する見返り(リスクプレミアム)」のハードルを上げます。

リスクのない資産ですらリターンが高くなるわけですから、リスクのある投資ならもっと収益が上乗せされないと魅力がない、と出資者は判断します。結果として、将来生まれるキャッシュフローをより小さく見積もってしまうのです。

ハードルが上がれば、新規の出資はさらに厳選されますし、継続出資にもより慎重な判断がなされるでしょう。

【理由4】バリュエーションの低下によるIPO・M&Aへの悪影響

ここまで説明した3つの理由により、利上げは将来のキャッシュフロー(=リターンの源泉)をより小さく見積もってしまう効果があります。その結果、将来キャッシュフローをもとにしたバリュエーションも小さくなります。

こうして事業価値が下落すると、IPOやM&Aなどのいわゆる出口戦略に支障が出るおそれがあります。バリュエーションが下がれば、株価も低下してしまい、EXITで得られる資金も小さくなる可能性が高いからです。

IPOやM&Aに悪い影響があると市場で認識されれば、企業が生み出せる将来のキャッシュフローをさらに減らしてしまいます。結果的に、さらなる事業価値の低下につながってしまうのです。

利上げ局面で資金調達を成功させる戦略とは

利上げ局面では、事業価値が低く評価される仕組みがあり、出資者は資金提供のインセンティブが下がります。

それでも、企業や事業の魅力が出資者に伝われば、資金調達を成功させるチャンスは十分にあります。

出資サイドの考え方を知り、資金調達が決まるまでの道筋を具体化するのが重要です。

投資家をひきつける条件の設計が必要

利上げ局面において投資家は、リスクを伴うスタートアップ投資に対してより高いリターンを求める傾向が強まります。

そのため企業側は、バリュエーションや優先株の発行、配当の計画などについて、従来以上に投資家にとって魅力的な条件を提示することが必要です。

成長シナリオと魅力的なキャッシュフロー計画を分かりやすく伝えるのもポイントです。投資家がより慎重に判断する環境下では、持続可能で収益性の高い成長ストーリーを根拠とともに示す必要があります。

米国では利上げが続く中で、これまでの「成長性だけを見て判断する」姿勢から、「成長性はもちろん、収益性や規模などもバランス良く見る」方向へと事業に対する評価が転換してきました。

日本においても、VCの投資に対する姿勢を見ると、同様の流れが広まっていると考えられます。

また、競合との差別化を明文化することで、投資家の関心をひきつけるストーリーを強化するのも効果的な戦略のひとつです。

MPower PartnersのようにESGを重視するVCの登場は、単なる金銭的なリターンだけではなく、社会・環境へのインパクトとの両立を求める投資家が増えていることを示していると考えられます。

出資者へ収益を還元できる事業であることは前提とした上で、ESGの側面も含めたストーリー構築が有効となる場合もあるでしょう。

金利上昇局面でも資金調達を実現できる企業の成功要因

金利が上昇する局面であっても、資金調達を実現できるスタートアップがあります。そうした企業には、成功要因があるものです。

もっとも重要な要因は、高い収益性や早い時期の黒字化見込みなど、リスクを抑えた事業モデルです。金利が高い環境では、投資家はリスクに敏感になるため、それに見合った収益性の高さと早期の黒字化実現が重視されます。

例えば、VTuber事業などを手がけるカバーやANYCOLORは、順調に資金調達を重ねながら急激な成長を遂げIPOに至っています。これらの企業は、IP(知的財産権)を活かすことで、YouTubeへ依存せずに高い収益性を達成できる魅力的な事業構造です。

資金の使いみちが明確で、事業成長を加速させる案件であることも重要です。投資家は調達資金がどのように使用され、どのような成果をもたらすかを詳しく知りたいと考えています。

既存の投資家や戦略的パートナーとの関係が強く、追加・共同で出資を呼び込みやすい体制も成功要因となるでしょう。利上げ局面では、新規投資家の獲得が難しくなる傾向にあるためです。

Yoii株式会社について

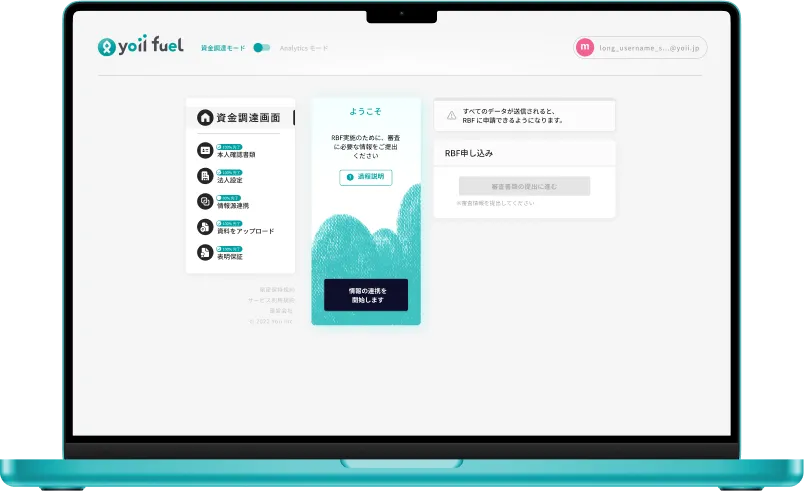

Yoii株式会社では、RBF(レベニュー・ベースド・ファイナンシング)という新たな資金調達の方法を提供しています。

RBFは将来の売上予測をもとに資金を提供するプラットフォームです。既存の出資(株式)や融資(借入)とは異なる、新たな選択肢をつくりだしています。

新たな資金調達の方法を広めることで、多くの起業家や企業が挑戦を続けられる社会になって欲しいと考えています。

新規事業に挑戦する際に、資金をどう調達するかは常に大きな問題です。しかし、その際に必要となる知識や情報は、まだ発信が少ないと感じています。どう考えてよいか分からず、悩んでいる起業家も多いのではないでしょうか。

Yoii株式会社は、資金調達に関する情報を発信し学び合っていくことで、起業家や企業がチャレンジできる環境づくりに貢献したいと考えています。

付録:DCF法でのバリュエーションをもとに4つの理由を整理する

(ここからの内容は参考資料です。金利上昇とバリュエーションの理論的な関係を学びたい方はあわせてお読みください)

付録として、DCF法に基づくバリュエーションの理論的な考え方を整理してみます。DCFによるバリュエーションは、経済学的な考え方に基づいています。

この考え方を知ることで、利上げによって出資のインセンティブが減ってしまう4つの理由を、すべて同じ枠組みでとらえることができます。

できるだけ話を簡単にするために、次のような事業を考えてみましょう。

- この事業からは、1年後に1度だけフリーキャッシュフローが発生する。

- 2年後には事業を売却し、売却益を得る。

※フリーキャッシュフローは、利子費用を無視した無借金の状態でのキャッシュフローと考えられます(参考:グロービズ経営大学院)。

もちろん現実の事業はもう少し複雑ですが、上のような例でも現実でも、これから説明する基本的な理論の考え方はあまり変わりません。

さて、この事業の持つ価値は、次のように表すことができます。

(事業価値)=(1年後のフリーキャッシュフローの現在価値)+(2年後の売却益の現在価値)

なぜなら、1年後のキャッシュフローと2年後の売却益だけが、この事業から生じる収益だからです。これらの収益が事業の価値を形作っていると考えます。

ここで将来のフリーキャッシュフローや売却益の金額を「現在価値」で考えていることに注意してください。例えば、1年後に100万円分のキャッシュが入ってくるとしても、現時点では100万円分ほどの価値はないと考えます。なぜなら、

- リターンが2%なら、現時点で手元に98万円あれば、1年後100万円が手に入る

=現在の98万円と1年後の100万円が同じくらいの価値 - リターンが3%なら、現時点で手元に97万円あれば、1年後100万円が手に入る

=現在の97万円と1年後の100万円が同じくらいの価値

からです。事業価値の計算では、将来のフリーキャッシュフローを現在の価値に「割り引く」という作業が必要になります。

どれだけの割合で割り引くかを決める必要があるのですが、そこでよく用いられるのが、「WACC(加重平均資本コスト)」と呼ばれる方法です。WACCによる割引率は、次の二つを平均した値で決まります。

- 株主資本コスト:リスクフリー金利とリスクによる収益率の上乗せ(リスクプレミアム)を足した大きさ

- 負債コスト:負債に対する利息の支払いの割合

WACCは、株式と負債による資金調達が現在と同じように行われたら、投資家目線ではどの程度リターンがあるかを計算したものになっています。現在価値を紹介した例における金利を、もう少しきちんと考えたものと言えるでしょう。

この理論をもとにすれば、利上げによって出資のインセンティブが下がる4つの理由を整理できます。

- 理由1:利上げでリスクフリー金利が上昇→株主資本コストが上昇→WACCの割引率が高まる

- 理由2:利上げで借入の金利が上昇→負債コストが上昇→WACCの割引率が高まる

- 理由3:利上げで投資家がリスクを避けるようになる→より大きなリスクプレミアムを要求→WACCの割引率が高まる

これらの効果で、1年後のフリーキャッシュフローの価値が大きく割り引かれてしまいます。すると事業価値が下がってしまうために、

- 理由4:事業価値の低下→EXIT時の売却益が減少

という効果が生じ、さらにバリュエーションが落ちてしまうのです。

参考資料

グロービズ経営大学院「MBA用語集 フリー・キャッシュフロー」

経済産業省「上場・未上場スタートアップのIR・開示に関するガイダンス」

スピーダ「2024年の国内スタートアップ資金調達総額は7793億円。スピーダ、国内スタートアップ資金調達状況を伝える『Japan Startup Finance 2024』の速報を公開」

スピーダ「2024年スタートアップ調達額は安定 ファンド設立に新局面」

内閣府「イノベーション・エコシステム専門調査会 第3回」資料

ブルームバーグ「2年債入札実施へ、高まる日銀利上げ観測-弱気相場続く中で需要焦点」

ブルームバーグ「日銀の次回利上げは10月が最多4割超、予想の前倒し進む-サーベイ」

NVCA Pitchbook Venture Monitor (2025Q2)

Reuters “US AI startups see funding surge while more VC funds struggle to raise, data shows”

※免責事項

当記事に掲載されている情報は、株式会社Yoiiの独自の調査によるものであり、内容の正確性には、法令解釈や各サービスのウェブページと実態的な内容が異なる場合など不正確な記載等を含む場合があります。情報が不正確である、あるいは誤植があること等により生じたいかなる損害を含んで、当サイトに含まれる情報もしくは内容を利用することに伴う直接・間接的に生じた損失等に対し、弊社は何ら責任を負いません。当サイト内に設定されたリンク先と弊社は、一切関係がありません。そのため、外部サイトの場合、その外部サイトの内容について、弊社はその責任を擁しません

デットでもエクイティでもない新たな資金調達手段でSaaS企業を支援

Yoiiでは、このRBFの考えを基にしたSaaSやD2Cなどのスタートアップ企業に成長を加速するための独自のアルゴリズムを用いた未来査定型資金調達プラットフォーム「Yoii Fuel」を運営しています。

「Yoii Fuel」を用いると、申請に保証や担保は不要・株式の希薄化を防ぐだけでなく、会計・決済システムと連携すれば、より簡単にかつスピーディー(最短6営業日)に調達可能です。

Yoii Newsletterへ登録いただくと、Yoii Blogの最新記事やイベント案内などをお届けします。

その他の記事

RBFやスタートアップの資金調達に関するトレンドを発信しています。

Yoii Newsletter

RBFやファイナンスに関するトレンドや解説をお伝えしています。ぜひ、ご登録ください。